はじめに:全国中学陸上での衝撃的なニュース

全国中学校体育大会(全中)で、男子3000mが2027年度から廃止されることが正式に決まりました。

男女12種目ずつの均等化や、参加人数の見直しなどが理由とされています。

このニュースに対して、驚きや戸惑いを感じた方も多いのではないでしょうか。

確かに、中学生のうちは1500mでスピードを磨き、高校で距離を伸ばしていくという流れは、

“成長段階に合った育成”という点で理にかなっています。

しかし一方で、長距離(特にマラソン)という競技が持つ「努力で道を切り開く魅力」や、「誰にでもチャンスがある世界」という側面があるなかで、中学生の登竜門たった3000m廃止は少し寂しいなと感じています。

この記事では、

この男子3000m廃止という大きな決定をきっかけに、

「日本の長距離育成はどうあるべきか」を、現場で選手を育てる立場から考えてみたいと思います。

男子3000m廃止の背景と理由

まずは今回の廃止に至った経緯を整理します。

- 男女の種目数を12種目ずつに統一するため

- 参加人数を減らし大会期間を短縮するため

- 少子化・部活動縮小への対応

- 教員の負担軽減・大会運営の効率化

こうした全体方針の中で、男子では400mと3000mが削除され、女子では棒高跳・円盤投が追加される予定です。

これは「男女平等」「大会のコンパクト化」という流れの中で、競技構成を整理する施策と言えます。

世界基準から見た育成の流れ

一方で、国際的に見ると中学生世代で3000mを公式種目にしている国はほとんどありません。

多くの国では、1500mや2000m、またはクロスカントリーを中心に育成が行われています。

つまり、成長期に過度な走り込みをさせないという意味で、今回の決定は「理にかなっている」側面もあります。

高校で5000m、大学・社会人で10000m・マラソンへ──

この流れを考えれば、「中学=スピード養成期」「高校=距離養成期」という役割分担は合理的です。

しかし──それでも感じる違和感

ここからは、私の個人的な意見です。

私は元箱根駅伝ランナーとして、そして今は中高生を指導する立場として、長距離の魅力を誰よりも知っています。

その上で、3000m廃止には反対の立場です。

理由は明確です。

「長距離(特にマラソン)は、センスや体格に恵まれなくても努力で世界と戦える競技だから」です。

3000mという“夢のある競技”

中学生の長距離界では、運動や体を動かすのは好きだが、球技は苦手。運動神経もあまり良くない、体も小さい、短距離も苦手──

そんな子も比較的多い競技です。それはなぜか。長距離では足が速い人や運動神経がいい人に勝てるんです。

また、長距離の中でも、1500mでは勝てないが、地道な努力と粘り強さで3000mでは勝てる。

それが自信になり、走ることの楽しさを知り、やがて「いつかマラソンで世界を目指したい」と思うようになる。

実際、マラソン日本記録保持者の鈴木健吾選手や、三菱重工の近藤亮太選手も、

「中学時代で800mや1500mでは勝てなかったけれども3000mでは勝負することができた。将来ではマラソンで世界を目指したいと思っていた」と語っています。

この「長い距離で勝てた経験」が、多くのマラソントップアスリートの人生を変えてきたのです。

スピード型だけが強い選手ではない

1500mや800mのようなスピード種目は、比較的、運動神経や筋力的センスが問われます。

しかし、マラソンのような長距離は“粘りと努力”がものを言う世界です。

日本の陸上界が「マラソンで世界と戦う」と掲げているなら、

その“芽”を中学生の段階で摘むような制度変更は、矛盾していると感じます。

長距離には「才能ではなく努力で輝ける道」があります。

その入口が3000mでした。

駅伝という日本独自の魅力と、その先にある個の育成

「駅伝をやればいいじゃないか」という意見もあります。

確かに、駅伝は日本特有の競技文化であり、他国にはない魅力を持っています。

私自身、駅伝が大好きです。

陸上競技の中でも駅伝は数少ない“注目される舞台”であり、

選手にとっても、見る人にとっても、強い絆や感動を生み出してくれる特別な存在です。

実際、私は箱根駅伝を走った経験がきっかけで、

多くの方に名前を覚えていただき、実業団にも進むことができました。

駅伝がなければ、今の自分はなかったと思っています。

それだけに、駅伝は「陸上界を盛り上げる最高のツール」であり、

これからもその文化を大切にしていくべきだと感じています。

一方で、長距離育成という観点では、

「チームの襷」だけでなく「一人ひとりの成長」に目を向けることも必要です。

駅伝の中で得られる仲間との絆や責任感は、選手を大きく成長させます。

しかし、個としての力を高めることが、最終的にチーム全体のレベルを押し上げることにもつながります。

これからは、駅伝という文化を大切にしながらも、

1500mやクロスカントリー、ジュニアロードレースなど、

“個の育成ルート”を充実させることが、長距離界全体の底上げにつながると考えています。

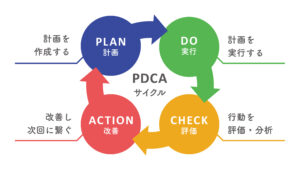

私が考える、これからの長距離育成

私が指導現場で意識しているのは、

- 中学:1500m・2000m・クロカンでスピード持久力を育てる

- 高校:5000mで距離耐性と筋持久力を養う

- 社会人:10000m〜マラソンでピークを迎える

という流れです。

ただし、それは「3000mをなくしていい」という意味ではありません。

むしろ3000mは、努力型ランナーの自己発見の場として残す価値があると思います。

まとめ:3000m廃止は「効率化」ではなく「文化の喪失」

男子3000m廃止は、世界基準の整備・大会運営の効率化という面では理解できます。

しかし、陸上が単なる競技ではなく、人生を変えるきっかけを与える場だと考えるなら、

3000mの持つ価値はもっと大きいはずです。

センスで勝てなくても、努力で勝負できる。

それが長距離の魅力であり、マラソン大国・日本を支えてきた精神です。

私はこの「努力で夢を掴める競技」の入口として、3000mが果たしてきた役割を忘れてはいけないと思います。

最後に

男子3000mの廃止は決定事項ですが、

その「背景」を理解しつつ、「魂」を残す工夫はまだできます。

指導者、選手、地域クラブ、保護者──

誰もがこの問題を自分ごととして考え、

「努力が報われる陸上」を未来に残していくことが、

私たち長距離界に求められているのではないでしょうか。