はじめに

ランニングは心身の健康に大きなメリットをもたらすスポーツである一方で、多くのランナーが「疲労が抜けない」「翌日に足が重い」「大会で思うように走れなかった」といった悩みを抱えています。しかし、これらの課題の多くは適切な回復・セルフケアを実践することで解決できることをご存知でしょうか。

近年のスポーツ科学研究では、走ることと同じくらい重要なのが「回復」であることが明らかになっています。疲労を効率よく取り除き、次の練習やレースに向けて最適なコンディションを作り上げるための方法論が確立されつつあります。 本記事では、理学療法士の視点から「科学的に根拠のある回復法」を詳しく紹介し、中学生から市民ランナーまで、すべてのランナーが継続して走り続けられる体づくりをサポートします。正しい知識を身につけ、実践することで、あなたのランニングライフはより充実したものになるでしょう。

ランニング後の回復が重要な理由

疲労蓄積がパフォーマンスに与える深刻な影響

ランニング中、筋肉では複雑な生理学的変化が起こります。筋繊維には微細な損傷が生じ、体内には代謝副産物である乳酸や炎症性物質が一時的に増加します。さらに、エネルギー源となるグリコーゲンが消耗し、筋肉のpHバランスが酸性に傾きます。

これらの変化は自然な現象ですが、適切な回復プロセスを経なければ問題となります。疲労が蓄積した状態では、神経系の働きが低下し、筋出力が減少します。その結果、「いつもより遅いペースでしか走れない」「距離が伸ばせない」といったパフォーマンス低下が起こります。

回復不足が招く障害のメカニズム

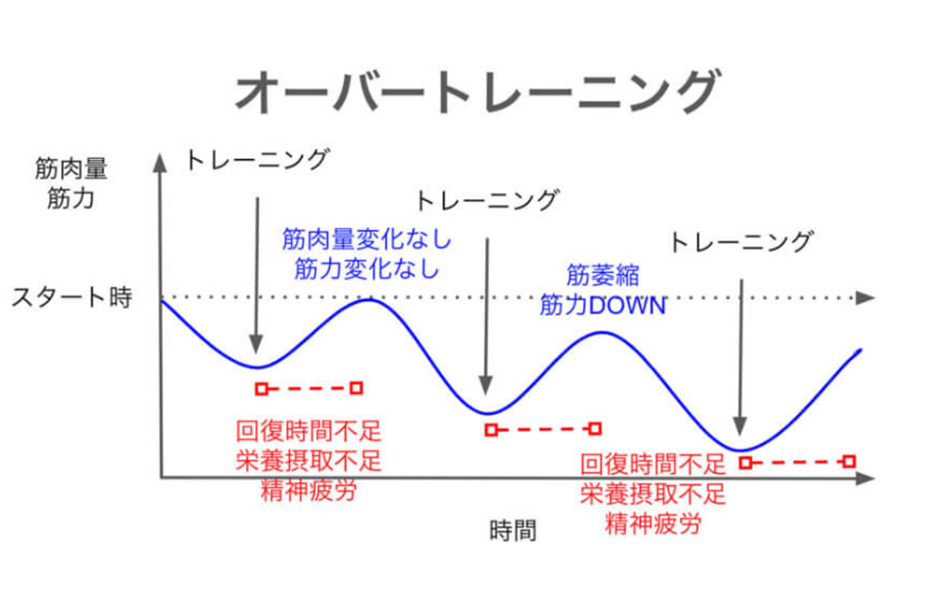

スポーツ医学の観点から見ると、ランニング障害の多くは「オーバーユース(過度な使用)」が原因です。しかし、実際は「リカバリー不足」によるものが大半を占めます。疲労が十分に回復しないまま練習を継続すると、以下のような障害が発生しやすくなります。

足底腱膜炎は、足裏のアーチを支える腱膜に持続的なストレスがかかることで発症します。シンスプリントは、すねの内側の筋肉や骨膜の炎症が原因となります。膝痛(ランナー膝)は、大腿外側の腸脛靭帯が膝外側で摩擦を起こすことで生じます。

これらの障害に共通するのは、疲労により筋肉の協調性が失われ、正常な身体の使い方ができなくなることです。つまり、「走るだけでなく、適切に休み、ケアすること」が、ランニングを長く安全に続けるための必須条件なのです。

科学的エビデンスに基づく「回復の三本柱」

近年の運動生理学研究により、効果的な回復には以下の3つの要素が重要であることが明らかになっています。

**1. 運動後の身体的ケア**

ストレッチング、マッサージ、筋膜リリースなどにより、筋肉の柔軟性を回復し、血流を促進します。

**2. 戦略的な栄養補給**

適切なタイミングでの炭水化物とタンパク質の摂取により、筋グリコーゲンの回復と筋修復を促進します。

**3. 質の高い休養**

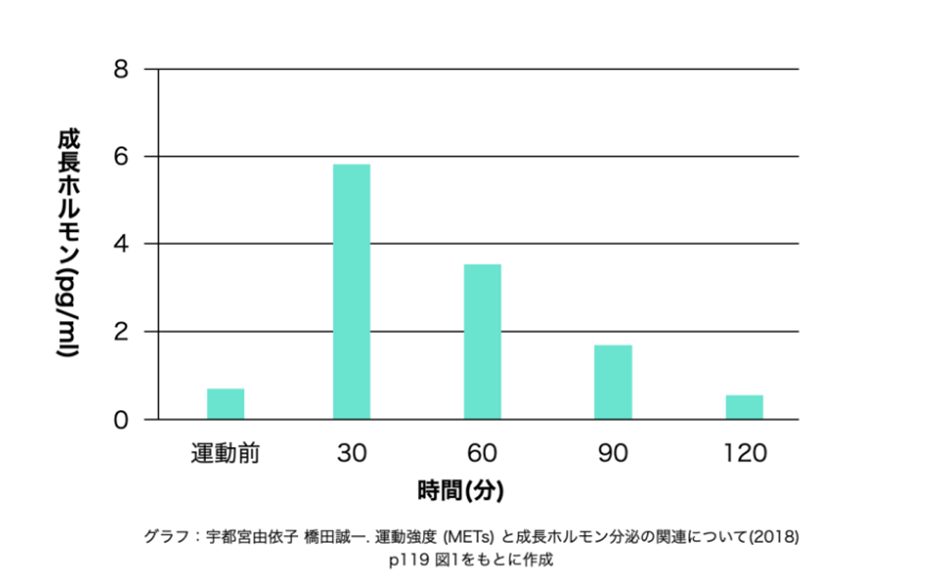

十分な睡眠と適度な休息により、成長ホルモンの分泌を促し、組織の修復と免疫機能の回復を図ります。

これらの要素を理解し、バランスよく実践することが、ランナーとしての成長と長期的な健康維持の鍵となります。

ランニング後に効果的なストレッチとリリース法

動的ストレッチと静的ストレッチの科学的使い分け

ストレッチには大きく分けて動的ストレッチと静的ストレッチがあり、それぞれ異なる生理学的効果をもたらします。

動的ストレッチは、関節可動域内で筋肉を動的に伸張させる手法です。体温上昇、神経系の活性化、関節液の分泌促進により、運動パフォーマンスの向上に寄与します。そのため、練習前のウォーミングアップに最適です。

一方、静的ストレッチは、筋肉を一定時間持続的に伸張させる手法です。筋緊張の緩和、副交感神経系の活性化、筋肉の柔軟性向上に効果があります。運動後のクールダウンや日常的なコンディショニングに適しています。

部位別・症状別ストレッチングプログラム

**ふくらはぎ(下腿三頭筋)のストレッチ**

壁から約1メートル離れて立ち、両手を壁につけます。片足を後方に引き、かかとを地面につけたまま体重を前方にかけます。アキレス腱からふくらはぎ全体が伸びているのを感じながら、20-30秒間保持します。ランニングで最も酷使される部位の一つであり、アキレス腱炎の予防に重要です。

**大腿前面(大腿四頭筋)のストレッチ**

壁や柱に片手をつき、反対側の足首を手で持ち、かかとを臀部に近づけます。膝が内側に入らないよう注意し、太ももの前面が伸びるのを感じます。大腿四頭筋の柔軟性は膝関節の健康に直結し、ランナー膝の予防に効果的です。

**臀部(大臀筋・梨状筋)のストレッチ**

仰向けに寝て、片膝を胸に引き寄せます。さらに効果を高めるには、膝を反対側の肩に向けて引き寄せます。臀部の筋肉は股関節の安定性に重要な役割を果たし、腰痛予防にも寄与します。

**ハムストリングス(大腿後面)のストレッチ**

座った状態で片脚を伸ばし、つま先に向かって上体を前屈させます。膝を曲げずに太ももの裏側が伸びるのを感じます。ハムストリングスの柔軟性は腰椎の負担軽減と走行フォームの改善に直結します。

フォームローラー・マッサージガンの科学的活用法

筋膜リリースツールの使用については、近年多くの研究が行われています。2019年の系統的レビューでは、フォームローラーの使用により「運動後の筋肉痛軽減」「関節可動域の改善」「主観的な疲労感の軽減」が確認されています。

効果的な使用方法は以下の通りです。1つの部位につき1-2分程度、中程度の圧力で行います。痛みを我慢するほど強く行う必要はありません。むしろ、リラックスした状態で深呼吸をしながら実施することで、副交感神経系が活性化され、回復効果が高まります。

マッサージガンについても、振動刺激により血流促進と筋緊張緩和の効果が報告されています。ただし、過度な使用は筋肉や神経に負担をかける可能性があるため、1部位につき30秒から1分程度に留めることが推奨されます。

リカバリーを加速させる科学的アプローチ

温冷療法の適切な選択と実施方法

アイシング(寒冷療法)と温熱療法は、それぞれ異なるメカニズムで回復を促進します。

アイシングは、血管収縮により炎症反応を抑制し、組織代謝を低下させることで二次的な組織損傷を防ぎます。急性の痛みや明らかな炎症がある場合に効果的です。ただし、長時間の使用は血流を妨げ、回復に必要な栄養素や酸素の供給を阻害する可能性があります。適切な使用時間は15-20分程度です。

温熱療法は、血管拡張により血流を促進し、筋肉の緊張を和らげます。軽度から中等度の筋疲労に対して効果的で、入浴やサウナなどが代表的な方法です。40-42度の温水に15-20分程度浸かることで、深部体温が上昇し、その後の体温低下により深い睡眠が促進されます。

コンプレッションウェアの科学的効果

2020年に発表されたメタ分析では、コンプレッションウェアの着用により「筋肉痛の軽減」「主観的疲労感の減少」「次回運動時のパフォーマンス向上」が確認されています。

メカニズムとしては、段階的な圧迫により静脈還流が促進され、老廃物の除去と酸素・栄養素の供給が改善されます。また、筋振動の抑制により筋疲労の軽減も期待できます。 効果的な使用法は、運動後から翌日にかけての12-24時間の着用です。ただし、過度に締め付けるものは血流を阻害する可能性があるため、適度な圧迫感のものを選択することが重要です。

睡眠の質が回復に与える決定的影響

睡眠は回復の最も重要な要素の一つです。深い睡眠中に分泌される成長ホルモンは、筋タンパク質の合成、組織修復、免疫機能の向上に不可欠です。

スポーツ医学研究によると、睡眠時間が7時間未満のアスリートは、8時間以上のアスリートと比較して傷害発生率が1.7倍高いことが報告されています。また、睡眠の質が低いランナーは、炎症マーカーの値が高く、回復が遅れることも明らかになっています。

質の高い睡眠のためには以下のポイントが重要です。就寝前2-3時間は激しい運動を避け、カフェインの摂取を控えます。寝室の温度を18-22度に保ち、暗く静かな環境を作ります。また、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトによるメラトニン分泌の抑制を防ぎます。

栄養面からのリカバリー戦略

運動後30分の「ゴールデンタイム」を活用した栄養補給

運動後の栄養補給において最も重要なのは、タイミングです。運動終了後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、この時間帯の栄養摂取が筋グリコーゲンの回復と筋タンパク質の合成を最大化します。

この時期には、糖質とタンパク質を3:1または4:1の比率で摂取することが推奨されます。糖質はインスリンの分泌を促し、筋肉への糖の取り込みを促進します。同時にタンパク質を摂取することで、筋タンパク質の分解を抑制し、合成を促進します。

具体的な例としては、バナナ1本(糖質約30g)とプロテインドリンク(タンパク質20-25g)の組み合わせ、または低脂肪牛乳200ml(タンパク質7g、糖質10g)とおにぎり1個(糖質40g)などが挙げられます。

筋肉修復と炎症抑制に役立つ栄養素

**高品質タンパク質の重要性**

筋修復には、必須アミノ酸がバランスよく含まれた高品質タンパク質が必要です。特にロイシン、イソロイシン、バリンの分岐鎖アミノ酸(BCAA)は筋タンパク質合成の促進に重要な役割を果たします。鶏胸肉、魚類、卵、乳製品、大豆製品などが優秀な供給源です。

**抗炎症作用を持つオメガ3脂肪酸**

EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、炎症反応の調節に重要な役割を果たします。これらの脂肪酸は炎症性サイトカインの産生を抑制し、炎症の収束を促進します。サーモン、サバ、イワシなどの青魚、クルミ、チアシードなどに豊富に含まれています。

**抗酸化ビタミンによる酸化ストレス軽減**

激しい運動により体内では活性酸素が増加し、酸化ストレスが高まります。ビタミンCとビタミンEは強力な抗酸化作用により、この酸化ストレスを軽減します。ビタミンCは柑橘類、キウイフルーツ、イチゴなどに、ビタミンEはアーモンド、ひまわりの種、植物油などに多く含まれています。

水分・電解質バランスの最適化

発汗により失われる水分と電解質の補給は、回復過程において極めて重要です。脱水状態では血液粘度が上昇し、酸素や栄養素の運搬効率が低下します。また、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの電解質の不足は筋痙攣や疲労の原因となります。

運動後の水分補給では、失った体重の150%の水分摂取が推奨されます。例えば、1kg体重が減少した場合は1.5Lの水分を摂取します。同時に、電解質を含むスポーツドリンクや経口補水液を利用することで、より効率的な水分補給が可能になります。

レベル別・目的別回復プログラム

中学・高校生ランナー向けの回復戦略

成長期のランナーは、成人とは異なる特徴を持ちます。骨の成長が完了しておらず、成長軟骨への負荷が問題となる可能性があります。また、学業との両立や限られた時間の中で効率的な回復を図る必要があります。

この年代では、基本的な回復習慣の確立が最も重要です。練習後の10分間のストレッチング、十分な睡眠時間の確保(9時間以上が理想)、バランスの取れた食事の摂取を重視します。特に、成長期に必要な栄養素(カルシウム、鉄分、ビタミンD)の不足に注意が必要です。

市民ランナー向けの時短リカバリー術

仕事や家事で忙しい市民ランナーは、限られた時間で最大の効果を得る必要があります。以下のような効率的なプログラムが有効です。

**5分間クイックリカバリー**

ランニング直後に、主要な筋群(ふくらはぎ、大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋)の静的ストレッチを各30秒ずつ行います。水分と糖質の補給も同時に行い、短時間で基本的な回復プロセスを完了させます。

**就寝前のナイトルーティン**

入浴で体温を上げ、その後のストレッチやセルフマッサージで副交感神経を活性化します。この習慣により、睡眠の質が向上し、翌朝の疲労感が大幅に軽減されます。

競技ランナー向けの高度なリカバリー技術

競技レベルのランナーには、より精密で科学的なアプローチが必要です。心拍変動(HRV)の測定により自律神経バランスを把握し、トレーニング強度や回復方法を調整します。

また、定期的なスポーツマッサージやカイロプラクティック治療、栄養士との連携による個別化された栄養計画など、多角的なサポートシステムの構築が重要です。血液検査による炎症マーカーや栄養状態のモニタリングも、最適化された回復戦略の立案に役立ちます。

実践的な回復ルーティンとタイミング

走行直後から2時間以内の重要な行動

ランニング終了直後の対応は、その後の回復速度を大きく左右します。まず、急激な運動停止を避け、5-10分間のウォーキングによるクールダウンを行います。これにより、筋肉に蓄積した代謝副産物の除去が促進されます。

次に、主要筋群の軽いストレッチングを10-15分間実施します。この時点では、筋肉がまだ温かく柔軟性が高いため、効率的なストレッチが可能です。同時に、水分と糖質・タンパク質の補給を開始し、回復に必要な材料を体に供給します。

翌日の疲労を最小限に抑えるナイトルーティン

夜間の回復プロセスを最適化するために、以下のルーティンが効果的です。

**段階的な体温調節**

38-40度の温めの湯船に15-20分間浸かります。その際、エプソム塩(硫酸マグネシウム)を加えると、マグネシウムの経皮吸収により筋肉の緊張緩和が促進されます。入浴後は、徐々に体温が低下し、メラトニンの分泌が促され、深い睡眠につながります。

**リラクゼーション技法の実践**

入浴後は、軽いストレッチングやセルフマッサージを行います。特に、足裏のマッサージは副交感神経の活性化に効果的です。深呼吸や瞑想を組み合わせることで、心身のリラックス効果がさらに高まります。

レース後・高強度練習後の特別ケアプロトコル

マラソンレースやインターバル練習などの高強度運動後は、通常の回復プロセスでは不十分です。以下の特別なケアプロトコルが必要になります。

**48-72時間の段階的回復**

初日は完全休養または軽いウォーキング程度に留めます。2日目からは軽いジョギングやアクティブレスト(ヨガ、水泳など)を取り入れます。3日目以降、徐々に通常のトレーニング強度に戻していきます。

**栄養とサプリメントの強化**

高強度運動後は、通常よりも多くのタンパク質(体重1kgあたり2.0-2.5g)と抗酸化物質が必要です。ビタミンC、ビタミンE、グルタチオンなどのサプリメント摂取も検討します。

**専門的治療の活用**

必要に応じて、スポーツマッサージ、鍼灸治療、カイロプラクティックなどの専門的治療を受けることで、より迅速な回復が期待できます。

まとめ|回復を制する者がランニングを制する

現代のランニングにおいて、「走る技術」と同じくらい重要なのが「回復する技術」です。科学的根拠に基づいたリカバリー戦略を実践することで、ケガのリスクを大幅に減少させ、継続的なパフォーマンス向上を実現できます。

本記事で紹介したストレッチング、栄養補給、睡眠の最適化は、すべて相互に関連し合っています。単独で実践するよりも、総合的なアプローチとして取り組むことで、その効果は飛躍的に高まります。

特に重要なのは、個人の生活リズムや競技レベルに応じた個別化です。中学生には成長期特有の配慮を、市民ランナーには時間効率を、競技ランナーには最先端の科学技術を活用したアプローチを取り入れることで、それぞれに最適な回復戦略を構築できます。

「もっと速く走りたい」「長く走り続けたい」という思いを実現するために、ぜひ今日から科学的なリカバリー習慣を始めてください。YMD NEXT×RUNでは、個々のランナーに最適化された指導プログラムを提供しており、あなたのランニングライフをより豊かで安全なものにするサポートを行っています。

回復を制する者こそが、真のランニングマスターになれるのです。